昨年に山川出版から出版された「聖なるものを撮る」という本に、「アイヌの地」という題で寄稿しました。

以下に、その文を掲載します。稚拙な文ですが、読んでみてください。

「アイヌの地」 「アイヌ-モ-シリ」を撮ること

「 地名」について

北海道には、アイヌ語があふれている。これは誤解を招く言い方です。アイヌ語の話者は、現在とても少ないからです。もちろん、アイヌ民族であることを自身のアイデンティティとして誇りにし、大事にしている方や、アイヌ文化を自分たちの文化として伝承し、発展させていくために、日々実践されている方、アイヌ語を、自分たちの言語として守ろうと活動している方は、多くいます。

アイヌ民族は、明治以降、民族としての言語と文化を奪われて「同化」を強いられてきました。私はアイヌ民族の歴史、ましてやアイヌ語やアイヌ文化についての知識も見識ももちあわせてはおらず、なんら断定的なことをいう資格はありません。ですが、「アイヌ語の話者は、現在とても少ない」ということは、先住民アイヌ民族がおかれてきた歴史が生み出した、誰もが共有するべき事実です。

冒頭の「北海道には、アイヌ語があふれている」とは、北海道の地名のことなのです。北海道の地名の多くがアイヌ語地名を起源にもち、それが漢字で表記されて使用されています。四国出身である私を含めた「私たち」は、それをごく自然なことのように受け止めています。ですが、この二つの事実には、私たちが看過してはならない、そして考えなければならない事柄が含まれています。

アイヌ語地名の一例を挙げると、北海道最北端の都市である稚内は、「ヤム-ワッカ-ナイ」が起源だといわれています。アイヌ語で、ヤムは冷たい、ワッカは水、ナイは川、「冷たい水の川」、つまり、飲み水としてふさわしい川があるところなのです。このようにアイヌは、自分たちの活動エリアのいたるところに地名をつけていました。

アイヌ語地名が起源だと思われ、現在も使用されている地名は、北海道、樺太、千島列島だけでなく、東北地方にも及びます(山田:一九九三)。幕藩体制末期に、六度にわたり蝦夷地を踏査した探検家、松浦武四郎が記録したアイヌ語地名は約八千だといわれています(松浦:一九八八)。そのアイヌ語地名は漢字表記される前のものであり、武四郎はそれを人の口から発せられる「音」として自分の耳で聴き、カタカナで記録しました。そのとき、武四郎の目の前には、アイヌ語の話者が、固有名をもった具体的な個人として存在しており、したがって、その「音」には話者個人も含むアイヌ民族が見た蝦夷地の風景が込められていたのです。

カタカナで表記された音は、その後、「稚内」「札幌」「釧路」「帯広」といったように、漢字表記されていきます。地名は地名として使われているあいだに、次第に隠れていくとはいえ、本来の意味をもっています。ところが、漢字は音を表しもするが、音だけでなくそのひとつひとつに意味があるので、漢字で表記されるや、本来のものとは別の意味やイメージが現れ、ねじれが生じます。意味だけでなく音にもずれが生じる。それはカタカナ表記でも同じですが、漢字表記によるねじれやずれには重要な歴史の構造が隠れています。

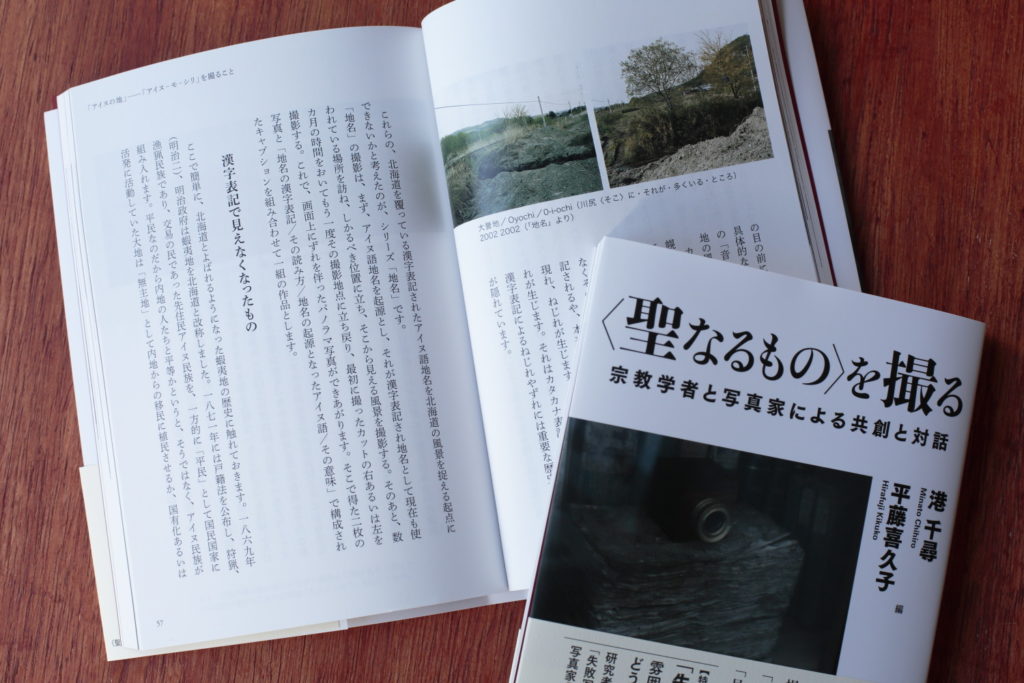

これらの、北海道を覆っている漢字表記されたアイヌ語地名を北海道の風景を捉える起点にできないかと考えたのが、シリーズ「地名」です。

「地名」の撮影は、まず、アイヌ語地名を起源とし、それが漢字表記され地名として現在も使われている場所を訪ね、しかるべき位置に立ち、そこから見える風景を撮影する。そのあと、数ヶ月の時間をおいてもう一度その撮影地点に立ち戻り、最初に撮ったカットの右あるいは左を撮影する。これで、画面上にずれを伴ったパノラマ写真ができあがります。そこで得た二枚の写真と「地名の漢字表記/その読み方/地名の起源となったアイヌ語/その意味」で構成されたキャプションを組み合わせて一組の作品とします。

漢字表記で見えなくなったもの

ここで簡単に、北海道と呼ばれるようになった蝦夷地の歴史に触れておきます。一八六九年(明治二年)、明治政府は蝦夷地を北海道と改称しました。明治四年には戸籍法を公布し、狩猟、漁猟民族であり、交易の民であった先住民アイヌ民族を、一方的に「平民」として国民国家に組み入れます。平民なのだから内地の人たちと平等かというと、そうではなく、アイヌ民族が活発に活動していた大地は「無主地」として内地からの移民に植民させるか、国有化あるいは資本によって私有化され、アイヌは、給与地という狭く条件の悪い土地に追いやられて農業を強制されます。

生活と経済活動の基盤である河川でのサケ・マス漁が禁止され、伝統的な習俗が禁止され、アイヌ語の使用も禁止されます。これは固有の生活と文化を捨てろということです。アイヌを「人種化」し、「同化」を強制したのです(シドル:二〇二一、山田:二〇一一など)。

地名の漢字表記も、その一環だと考えられます。こういった歴史が、アイヌ語地名の漢字表記とそこから生じる意味と音のねじれには込められています。これらの歴史的事実を知ることは、私たち(この場合の「私たち」は、アイヌを出自とはしない人びとという意味です)の心に痛みをもたらします。ですが、事実なので、直視しなければなりません。アイヌ語地名の漢字表記が内包している意味と音のねじれや切断に、歴史性あるいは政治性を読み取り、写真と組み合わせることで、北海道の風景を見直し、再構成できるのではないかということが「地名」の問いの一つです。

「地名」を制作する上で拠り所としたのは、官僚で実業家でもあった北海道地名の研究家山田秀三(一八九九~一九九二)の研究成果(山田:二〇〇〇)と、山田と調査をともにした友人であり、アイヌに出自をもつ言語学者知里真志保(一九〇九~六一)の考察です。『アイヌ神謡集』(一九二三)を編んだ知里幸恵の実弟であり、アイヌの文化を継承する一族の中で成長した彼のアイヌ語地名に関する見解には、重要な視点がいくつも含まれています。著書『アイヌ語入門』(一九八五)の、「古代人のこころ」と題された章には、(古い)アイヌには、山や川は人間同様の生き物だとする考え方があったということが述べられています。

川は人間と同様に肉体をもち、子供を産むし、死にもするのです。また、同じ章で、山に迷い込んだアイヌ女性たちの行方を占う高齢の女性が、占いの過程で「心気をこらしているうちに」自分が山になり、不明者の居場所を感知するという話を述べています。その占いは「イフミヌ」といい、「それ・の音を・聞く」というものです。山になった自分の身体上に、迷い歩く者の足音を聴き、歩行を触知する。占い師に起こる人間から山への生成変化は、視覚的ではなく、触覚的、聴覚的に「成る」わけです。

アイヌの「世界観」を表す言葉に「カムイ」という概念があります。カムイを、私たちが考えている「神」と短絡してしまうことには、危うさがありそうです。知里真志保は、カムイというアイヌ語を「神」という訳語ですませてしまうことに注意を促しています。しかし、人間が住む世界には、さまざまな姿をしたカムイがいるとすると、大地や山や樹々が見える風景にはカムイが写り込んでいると思いたくなります。ですがそれは、アイヌの精神文化を通した見方なのであって、写真を撮る立場からすれば、写真に写れば山は山、川は川です。留意すべきことは、アイヌに出自をもつ知里真志保その人が、川に対する古いアイヌの考え方を「われわれのそれとは恐ろしく違ったもの」であると明言していることです。そして、おそらく、同様に「私たち」も<何か>を見る眼を失っています。

「自然史」について

ここで、もうひとつの拙作「自然史」に移ります。「自然史」は、人間の活動が行われた場所が植物に覆われて、自然と人為の痕跡の区別がつかなくなった様態を撮ることで、人間の活動領域と自然の領域との、あるかどうかも定かではない境界域を写真として可視化することを目指したものです。

「自然史」は、北海道の川では沙流川と漁川を対象としています。狩猟民で交易の民でもあるアイヌにとって川とその流域は、生活のための資材を供給してくれる場所であるとともに、交易品を運ぶ交通路であり、そして何より、毛皮や鷲の羽などと並んで、交易のための主要な物資であり、重要な食料でもあるサケが、海から遡上してくる通路でもあります(瀬川:二〇〇七)。

まず、沙流川について述べます。沙流川の中流域にある二風谷(平取町)は、現在、北海道のなかでもアイヌ民族の文化活動が集約的に行われている地域のひとつです。一九七〇年代に、そこにダムを作る計画がもちあがり、ダムによって水没する予定地が収用されることになりました。多くのアイヌ民族を含む地権者は保証交渉に同意しますが、アイヌ民族出身で、アイヌ文化の研究者、伝承者であった萱野茂(一九二六~二〇〇六)と、平取町議会議員を務めた貝澤正(一九一二~九二)は、それを拒否し裁判を起こしました。

この「二風谷ダム裁判」で、原告が主張し、収用拒否の根拠としたことのひとつは、アイヌの「聖地」が破壊され水没するることへの拒絶でした。アイヌの「聖地」とは何でしょうか。「チ-ノミ-シリ」とよばれるアイヌにとって大事な場所が各地にあります。萱野は、裁判でチ-ノミ-シリについて「アイヌ語でいうと、チはわれわれ、ノミは祭る、シリが場所、我々が祭っている場所という意味」だと証言しています。自分たちの「聖地」であるチ-ノミ-シリが壊され水没することは、堪え難いことだという原告の訴えに、札幌地裁はのちの判決で、すでに完成したダムの存在を容認しながらも、その主張を部分的にではありますが、認めています(萱野他:一九九九)。

しかし、このことだけでアイヌにとっての「聖地」や<聖なるもの>が明確になったとはいえません。聖地や聖なるものとはなにかという問いは続きます。

もうひとつの川、漁川という名は、沙流川もそうですが、アイヌ語地名を起源としています。そのもとになったと推定されているイチャンという言葉は、サケ・マスの産卵穴を意味するアイヌ語で、この言葉にかかわる地名、川名は北海道各地にあります。その名が示すように、漁川は、サケ・マスの遡上する、アイヌにとって重要な川でした。この流域には「シラッ-チセ」という複数の施設が、有志によって保存されています。シラッ-チセとは、近現代の熊猟を行うアイヌ猟師が、岩場を熊送り場兼野営地として使用したもので、アイヌ猟師に薫陶を受けた和人猟師も共同で使用したようです。

考古学者の佐藤孝雄は、この施設の調査報告で、近世蝦夷地で行われた「場所請負制」における「場所」でのアイヌと和人の交流にふれながら、「アイヌ文化の越境」の可能性を示唆しています(佐藤:二〇一〇)。少なくとも、シラッ-チセの存在は、熊を狩るという行為を共有する者同士の相互信頼や、宗教的な儀礼とみなされることへのアイヌの寛容さや柔軟性を感じさせます。

アイヌの地を撮ること

アイヌが自らの生活領域を指す「アイヌ-モ-シリ」という言葉があります。本来は「人間の世界」、そして「アイヌ民族の島」を意味するのですが、そうであればアイヌ-モ-シㇼを撮ることは、現在においては不可能なことです。なぜなら、今の北海道はアイヌ-モ-シㇼではありませんから。

アイヌ-モ-シㇼは、明治政府によって「無主地」とされ、日本の国土に編入されたのでした。したがって、現在の「アイヌの地」、つまり、不在の「アイヌ-モ-シㇼ」を撮るとしたら、何らかの迂回路が必要です。写真撮影にかんしてこれから述べることは、その迂回路を探ることです。ただ、写真にできることは限られています。例をあげると、風景のなかには、正確にいえば風景に潜んでいる歴史のなかには、「語られない声」、「語りえない声」が存在しています。ですが、写真にそれは写りません。風景を見ることとその声を聴くことを、安易に短絡することはできません。その声を聴くために写真にできることはあるのか。その問いは、アイヌの地を撮るという行為と、つねに離れずにいます。

私が「地名」や「自然史」などのシリーズを通して撮ってきた北海道の風景は、ごく普通のものです。目を見張る光景や、崇高さを感じさせる景観などではなく、ストレートな美しさを感じさせる風景でさえもなく、私たちが日常的に目にする(しかし見てはいない)平凡な風景なのです。

写真装置の誕生に深く関与した科学者ニエプスが撮影した風景や事物も、平凡なものでした。しかし、その画像は、当時の人々に衝撃を与え、あたかもおぞましいものが現れたかのように、写真の出現を受け止めた人たちもいました。写真は人びとが、自然のものとして特段には意識しなかった視覚自体を揺さぶったのです。写真の登場から約一世紀のち、歴史や文学、さらに写真や映画というメディアなどへの深い思索をなしながら、ナチスに追われ、自死したとされているユダヤ人の思想家ヴァルター・ベンヤミンが残したもののひとつに、写真の登場以前には私たちがもち得なかった意識、「視覚的無意識」への考察があります(ベンヤミン:一九七〇)。

それは写真の衝撃がもたらした歴史的な現象のひとつです。しかし、写真はすぐに飼いならされていきます。写真がもたらした衝撃も、忘れ去られます。それは、すべての風景が凡庸になっていくということでもあります。

二十一世紀に写真でできることはあるか?

ニエプスの写真実験から約二百年、ベンヤミンの死から八十数年が経った二十一世紀のいま、私たちが生きている空間には、すべての人に違和感なく受け入れられることを前提とする、ある意味美しい写真が、世界を、惑星規模で飛び交っています。だれもが写真を撮り、地球を飛び交う画像は増えていきます。かつておぞましささえ感じさせ、「視覚の制度性」をあばきたてもした、視覚にとっての異物としての写真/映像は、私たちの視覚そのものになったかのようです。

すべてのものが写真/映像に写されて、私たちは見たことがないものをなくしてしまったのです。目を覆うような戦争や犯罪、あるいは未曾有の災厄の光景でさえも、です。それにともなって、すべての風景は日常的で凡庸なものになり、ベンヤミンのいう「視覚的無意識」がそこにあるかどうかも、いまは定かではなく、とうに消滅したかのように見えます。そういった環境に抗して、ニエプスの時代にはあったような、写真がもっていたはずの力を求めて、写真家はさまざまな方法を試します。

いっぽうで人びとは、そのような環境下の写真のなかに、美や崇高さを感じさせる写真、さらには抽象的な意味や社会的な意味を担う写真を見いだそうともします。ですが、凡庸の海に漂う写真/映像から特異と見える写真を掬い上げ、それを顕揚するのではなく、その凡庸さこそを凝視してみてはどうかというのが、写真をあつかう者のはしくれとしての私の提案です。

日常化し、凡庸化した風景は、私たちの視線を簡単に馴致し、見ているつもりであってもなにも見ていないという状態をつくり上げます。飛び交う無数の映像は、私たちの視覚を極限にまで押し広げているようにも見えます。しかしそれは、たんに視覚が拡散しているだけなのかもしれません。

そんな、凡庸な風景を、その風景の馴致に抗して凝視してみれば、そこには、現代の「政治的なもの」「歴史的なもの」が息づいていて、それが見えてくるかもしれません。真に「政治的なもの」、それはいっけん「非政治的」な顔をしているし、「歴史的なもの」は隠れています。それらは凡庸な顔をして私たちの視線を逃れているのです。それを見るためには、聴こえない声を聴こうとすることとどうように、なんらかのツールと、それによる迂回が必要なのです。

「漢字表記されたアイヌ語地名」という「言葉」は、そういうツールのひとつでした。それは、写真とは異質なメディアである言葉を、撮影の操作や写真を見ることの道具として使ってみるということです。それは、言葉で「写真」を縛って窮屈にしてみるということです。目に見えるものならなんでも写せてしまう写真から自由を奪うのです。

換言すればそれは、撮る主体の撮らない権利を確保してやることであり、撮らない自由を与えることでもあります。その際の言葉(ツール)は、複雑で難解なものである必要はなく、シンプルなほうが、道具として使い勝手はいいかもしれません。道具は、言葉ではなくても、利用できるものならなんでもいいのです。それがうまく働けば、平板で静まった事態の表面が、微かにざわめきはじめ、そのざわめきのなかに、写っているものを超えて、真に「リアルなもの」、凡庸な顔をして潜んでいる、政治性、歴史性を帯びた「ものたち」を見ることが可能となるかもしれません。

それだけでなく、それがどこに在るのかも、それがなんであるのかもわからなくなっていて私たちが見失っている<聖なるもの>も、もしかしたら、特異な場や特別な場所ではなく、凡庸の海のなかに潜んでいて、それが見えてくるかもしれません。そこに見えてくる<聖なるもの>がなんであるのかを、直ちには明言できはしないにしても。

【注】参考文献

山田秀三『東北アイヌ語地名の研究』草風館、一九九三

松浦武四郎『武四郎蝦夷地紀行』北海道出版企画センター、一九八八

リチャード・シドル『アイヌ通史』岩波書店 二〇二一

山田信一『近代北海道とアイヌ民族』北海道大学出版社、二〇一一

山田秀三『北海道の地名』草風館、二〇〇〇

知里真志保『アイヌ語入門』北海道出版企画センター、一九八五

瀬川拓郎『アイヌの歴史』講談社現代新書、二〇〇七

萱野茂・田中宏編集代表『アイヌ民族ト”ン叛乱 二風谷ダム裁判の記録』三省堂、一九九九

佐藤孝雄 報告「アイヌ考古学」の歩みとこれから」(北海道大学アイヌ・先住民研究センター編『アイヌ研究の現在と未来』北海道大学出版会、二〇一〇)

ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』(「ヴァルター・ベンヤミン著作集」2)晶文社、一九七〇